2023年06月14日 12:34:14 来源:安徽思成仪器技术有限公司 >> 进入该公司展台 阅读量:35

第 38 卷第 6 期2018 年 12 月江 西 冶 金JIANGXI METALLURGYVol。 38ꎬ No。 6December 2018 文章编号:1006 ̄2777(2018)06 ̄0043 ̄05焦炉煤气中二氧化硫含量检测方法的确定付志军ꎬ傅凯文ꎬ温颖星ꎬ张 强(新余钢铁集团有限公司ꎬ江西 新余 338001)摘 要: 根据新钢煤气组分含量ꎬ对焦炉煤气中二氧化硫的检测方法进行了分析确认ꎬ主要是针对非分散红外吸收法和甲醛吸收法进行实验比对探讨ꎬ最终确认甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法可运用于焦炉煤气中 SO 2 含量的测定ꎮ 运用该法对焦炉煤气的检测下限为 0 05 mg/ m 3 ꎬ检测上限为 1 500 mg/ m 3 ꎬ检测范围满足生产需要ꎬ重复性误差符合 GB/ T 15262—1994ꎮ 收稿日期:2018 -04 -12 作者简介:付志军(1972—)ꎬ男ꎬ江西新余人ꎬ高级工程师ꎬ从事化学分析及环境监测研究工作ꎮ关 键 词: 焦炉煤气ꎻ二氧化硫ꎻ红外吸收法ꎻ甲醛吸收法中图分类号: O657。 3 文献标志码: BTest Method Determination of Sulfur Dioxide Content in Coke Oven GasFu ZhijunꎬFu Kaivinꎬ Wen Yingxingꎬ Zhang Qiang(Xinyu Iron & Steel Group Co。

ꎬ Ltd。 Xinyu 338001 Jiangxiꎬ China)Abstract: The detection method of sulfur dioxide in coke oven gas is analyzed and confirmed according to the gas content inXinyu Steel。 It mainly discusses the non - dispersive infrared absorption method and formaldehyde absorption method for experimentalcomparison。 Finallyꎬ it is confirmed that the absorption of formaldehyde buffer solution - - pararosaniline hydrochloride spectrophoto ̄metric method could be applied to the determination of SO 2 content in coke oven gas。

The lower limit of detection for coke oven gas bythis method is 0 05mg / m 3 ꎬ and the upper limit is 1ꎬ500 mg/ m 3 。 The detection range fully meets the production needsꎬ and the re ̄peatability error comply with the requirements of GB/ T 15 262 -1994。Key words: coke oven gasꎻsulfur dioxideꎻinfrared absorption methodꎻformaldehyde absorption method0 前言随着国家对钢铁企业废气排放标准的日益提高ꎬ燃烧后焦炉煤气中有害气体的排放越来越受到各界的关注ꎮ 检测煤气中的 SO 2 含量只能依照污染源环境监测的方法来进行摸索ꎮ 通过对焦炉煤气含量成分进行分析、比对检测结果、排除干扰成分、优化检测方法等多种措施来进行条件试验ꎬ最终确定了适合的焦炉煤气中二氧化硫含量的检测方法ꎮ焦炉煤气主要以 COꎬCO 2 ꎬH 2 ꎬCH 4 ꎬH 2 SꎬSO 2 ꎬNOxꎬN 2 ꎬO 2 的混合气形式存在ꎮ [1] 从煤气化学成分分析来看ꎬ其相比固定污染源废气成分更复杂ꎮ 固定污染源排气中 SO 2 测定方法有定电位电解法、非分散红外吸收法、碘量法ꎬ另外测定 SO 2 还有大气中甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法ꎮ四种方法中定电位电解法和非分散红外吸收法为仪器直读ꎬ方便快捷ꎮ 所以倾向于用非分散红外吸收法测定焦炉煤气中的二氧化硫ꎮ 碘量法和甲醛吸收44 江 西 冶 金 2018 年 12 月法是手工分析方法ꎬ操作较繁琐ꎬ一般作为备选方法ꎮ 而通过查找资料 [2] 得知ꎬ碘量法有硫化氢等还原物质存在时ꎬ测定结果产生正误差ꎬ虽然可以用乙酸铅棉消除硫化氢的干扰ꎬ但从煤气中的成分分析ꎬH 2 S 的体积分数时可达到 6%左右ꎬ根本无法消除它的干扰ꎬ因此本文不讨论碘量法在煤气中 SO 2测定中的运用ꎮ本文重点研究非分散红外吸收法 [3] 和甲醛吸收法 [4] 在煤气中 SO 2 测定的运用ꎬ通过条件试验和结果比对ꎬ确定合适的焦炉煤气中二氧化硫的检测方法ꎮ1 实验部分1。

1 仪器设备智能中流量 PM10 大气综合采样器ꎬ型号:TH -150Zꎬ武汉某公司生产ꎻ便携 式 红 外 烟 气 综 合 在 线 分 析 仪ꎬ 型 号:TH880Vꎬ武汉某公司生产ꎻ便携式烟气分析仪ꎬ型号:testo350ꎬ德国德图仪器制造有限公司生产ꎻ紫外可见分光光度计ꎬ型号:TU -1810ꎬ北京某公司生产ꎻ智能恒温水浴锅ꎬ型号:HWꎬSY - P 北京某公司生产ꎮ1。 2 非分散红外吸收法1。 2。 1 原理二氧化硫气体在 6。 82 ~ 9 μm 波长红外光谱具有选择性吸收ꎮ 一束恒定波长为 7。 3 μm 的红外光通过二氧化硫气体时ꎬ其光通量的衰减与二氧化硫的浓度符合朗博比尔定律ꎮ1。 2。 2 仪器与主要试剂便携红外烟气分析仪ꎬ采样管及样气处理器ꎬ氮气ꎬ二氧化硫标气ꎮ1。 3 甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法1。 3。 1 原理二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后ꎬ生成稳定的羟甲基磺酸加成化合物ꎬ在样品溶液中加入氢氧化钠使加成化合物分解ꎬ释放出二氧化硫与副玫瑰苯胺、甲醛作用ꎬ生成紫红色化合物ꎬ用分光光度计在577 nm 处进行测定ꎮ1。 3。 2 仪器与主要试剂紫外可见分光光度计ꎬ智能恒温水浴锅ꎬ氢氧化钠溶液ꎬ环乙二胺四乙酸二钠溶液ꎬ甲醛缓冲吸收贮备液ꎬ甲醛缓冲吸收液ꎬ氨磺酸钠溶液ꎮ2 实验结果与讨论2。

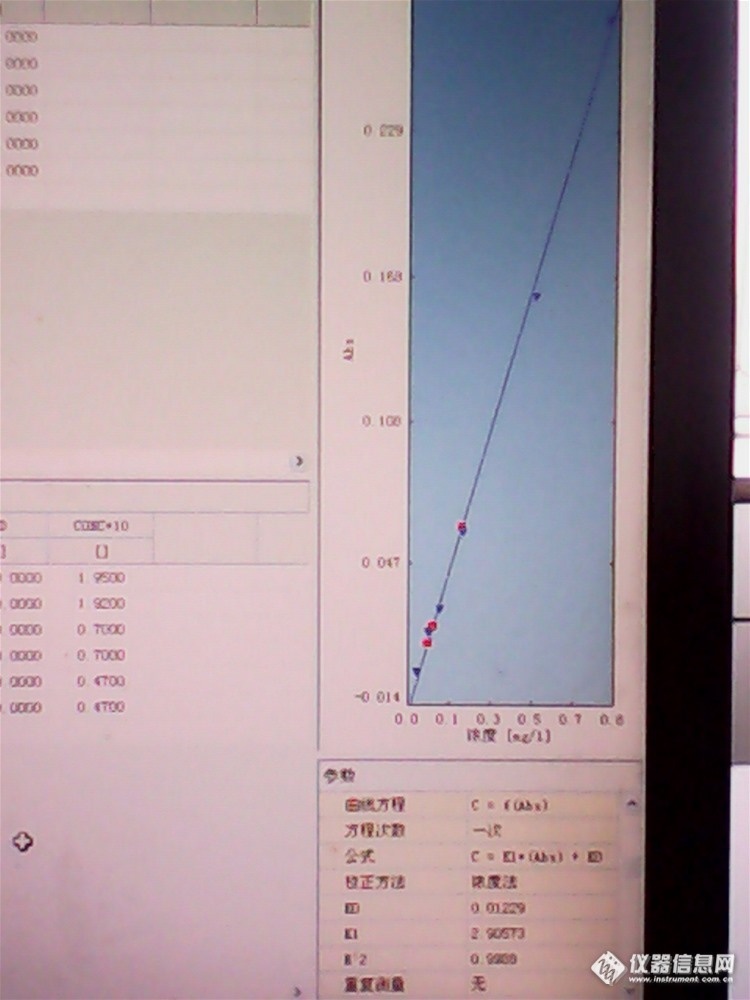

1 实验结果2。 1。 1 采用非分散红外吸收法测定 1)首先使用红外烟气分析仪分别对新钢焦化厂老区、新区的荒煤气与进入一动力厂的煤气ꎬ一钢厂、二钢厂转炉煤气、高炉混合煤气、高焦混合煤气共计8 个采样点进行了为期4 天的采样分析ꎬ检测结果见表 1ꎮ从表 1 中可以看出ꎬ采用非分散红外吸收法测定焦炉煤气中的 SO 2 的质量浓度结果在 5 411~5 714 mg/ m 3 ꎮ2)红外设备标定ꎮ 在外出检测前和检测回到实验室后ꎬ都采用了标准气体校准或复核仪器的检测状态ꎬ采用 SO 2 标气(质量浓度 1 410 mg/ m 3 )ꎬ在干净空气中对仪器调零与含氧量的量程校准ꎬ检测出其质量浓度为 1 407 mg/ m 3 ꎬ数据非常接近ꎮ 校准比对结果见图 1ꎮ图 1 标准气体校准红外吸收分析仪的情况2。 1。 2 采用甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定 利用甲醛吸收法在焦化厂老区荒煤气、老区进入一动力厂煤气、新区荒煤气、新区进入一动力厂煤气四个点平行采取了 3 组样ꎮ 根据经验数据分析ꎬ荒煤气中 SO 2 含量可能比净化后进入一动力厂的煤气要高ꎬ因此在设定采样方案时ꎬ荒煤气的采样流量设定为 0。

3 L/ minꎬ采样时间为 20 minꎻ荒煤气进入一动力厂的采样流量不变ꎬ采样时间设定为 30 minꎮ采样控制图见图 2(a)ꎬ(b)ꎬ检测结果见表 2ꎮ( a )采样控制图 ( b )室内分析图图 2 甲醛吸收盐酸副玫瑰苯胺法现场取样及室内分析图第 38 卷第 6 期 付志军ꎬ傅凯文ꎬ温颖星ꎬ等:焦炉煤气中二氧化硫含量检测方法的确定 45 表 1 2018 年 8 个采样点平均监测数据采样点名称采样时间ρ (H 2 S) /mgm-3ρ (SO 2 ) /mgm-3ρ (NO) /mgm-3NOx/mgm-3φ (O) 2 /%φ (CO 2 ) /%φ (CO) /%φ (H 2 ) /%φ (CH 4 ) /%φ (N 2 ) /%老区荒煤气1 月9—10 日5 995。88 5 448。00 241。60 369。70 0。32 2。47 6。10 60。28 24。27 6。12老区进入一动力厂煤气1 月9—10 日2 234。92 5 714。00 244。80 374。60 0。33 2。78 5。80 58。70 24。23 6。10新区荒煤气1 月9—10 日2 003。

10 5 620。00 219。80 336。20 0。42 3。19 6。00 59。29 24。15 6。51新区进入一动力厂煤气1 月9—10 日860。83 5 411。00 243。70 372。90 0。76 3。56 6。10 58。61 24。23 6。148 万气柜出气1 月11 日 未检出 10。87 2。41 3。69 0。48 19。62 30。62 1。66 0。54 42。8712 万气柜出气1 月11 日 1。17 5。72 0 0 0。29 17。70 47。16 1。97 0。56 29。34高炉混合煤气1 月12 日 125。98 0 0 0 0。00 17。07 26。88 2。47 0。48 51。70焦炉高炉混合煤气1 月12 日 2 244。25 4 376。00 190。40 291。30 0。23 6。47 6。50 55。51 24。07 4。96备注:1。 H 2 SꎬSO 2 ꎬNOꎬNOxꎬO 2 ꎬCO 2 的质量浓度或体积分数由检测中心检测报出结果ꎮ2。 COꎬH 2 ꎬCH 4 ꎬN 2 的体积分数由检测中心向动力厂咨询了解结果ꎮ表 2 甲醛吸收分光光度测定煤气中 SO 2 的结果(n =3)检测样品检测值/ mgm-3次 第二次 第三次 平均相对标准偏差(RSD) / %老区荒煤气 1 号 2。

800 2。 000 2。 300 2。 400 16。 92老区进入一动力厂煤气 1 号 1。 800 1。 600 1。 600 1。 700 7。 21新区荒煤气 1 号 2。 200 2。 600 2。 400 2。 400 8。 33新区进入一动力厂煤气 1 号 1。 600 1。 800 1。 800 1。 800 7。 86考核样的质量浓度/ mgL-10。 292 0。 289 0。293 0煤气成分分析仪。 291 7。 29考核样标值编号: GSB07—3188—2014(206052)标值:0。 290 mg/ L 不确定度:0。 016 从表 2 结果对比分析ꎬ采用甲醛吸收法测定煤气中的 SO 2 含量ꎬ三次结果的重复性较好ꎬ相对标准偏差的为 16。 92%ꎬ最小为 7。 21%ꎻ对于小于3 mg/ m 3 的测定值均在国标范围内ꎮ 但从结果分析却发现ꎬ甲醛吸收法比非分散红外光度要低很多ꎬ以焦炉煤气为例ꎬ红外法普遍在 5 000 mg/ m 3 左右ꎬ而甲醛法全部在 3 mg/ m 3 以下ꎮ2。 2 结果讨论2。 2。 1 红外吸收法与定电位电解法结果比对为探究两类方法检测结果的差异性ꎬ以及哪一种方法结果准确ꎬ在实验期间ꎬ还采用了定电位电解法(采用德国德图烟气分析仪)ꎬ对焦化厂 1ꎬ2 号装煤出焦除尘系统进行 SO 2 跟踪监测ꎬ同步采用非分散红外吸收法进行比对分析ꎮ 总计比对了 11 组数据ꎬ结果见表 3ꎮ根据 HJ 75—2007 规定:当参比方法测定烟气中二氧化硫、氮氧化物排放浓度不大于20 ×10-6 时ꎬ误差不超过 ± 6 × 10-6 ꎬ从 11 组比对数据可以看出ꎬ红外吸收法与定电位电解法数据非常吻合ꎬ在规定的误差范围内ꎮ 这说明红外法所对应的监测设备不存在设备缺陷的问题ꎮ2。

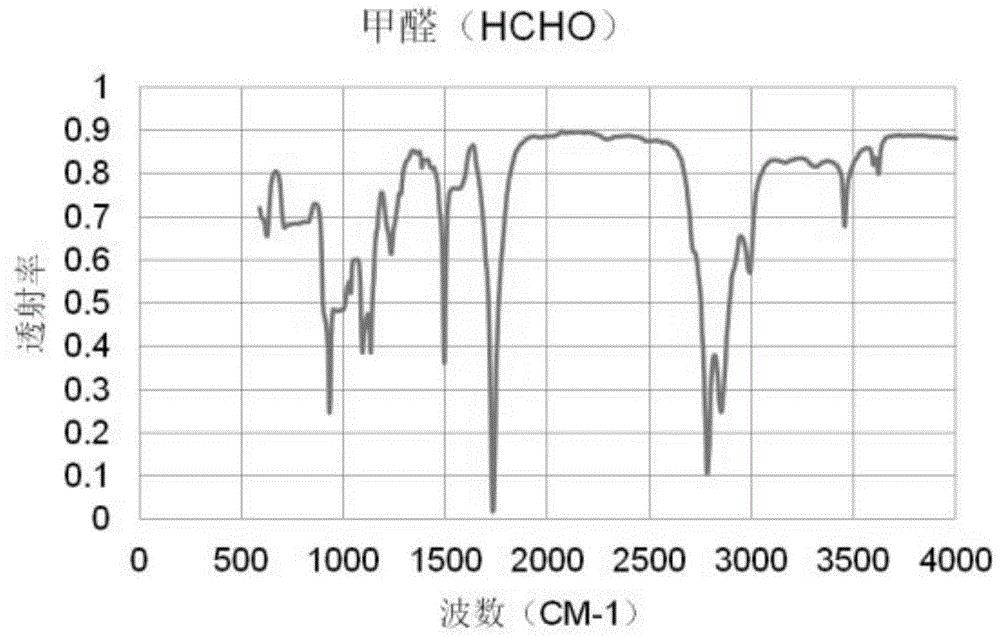

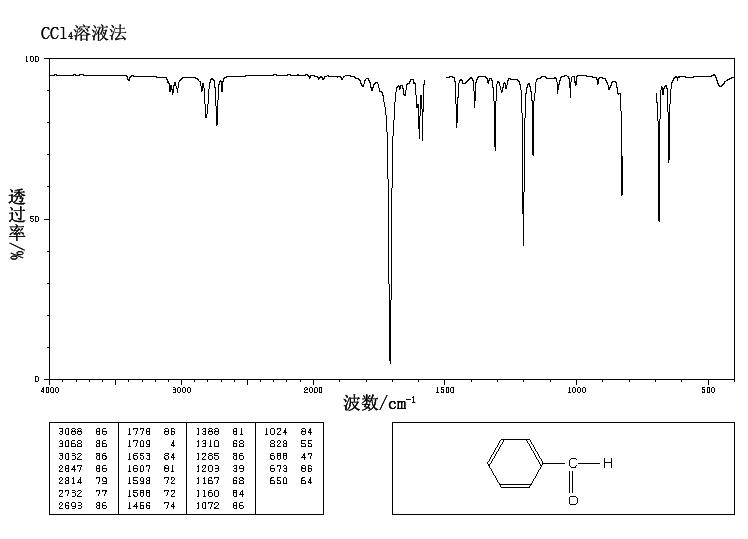

2。 2 红外吸收法测定焦炉煤气 SO 2 结果偏高的原因在排除了红外监测设备的问题后ꎬ对照非分散红外吸收法的原理ꎬ详细研究了焦炉煤气中各组分对检测结果的影响ꎮ 从表1 焦炉煤气数据分析来看ꎬ老区与新区的 H 2 S 含量都很高ꎬ但随着 H 2 S 含量的降低ꎬSO 2 含量基本没有变化ꎬ一直维持在5 500 mg/ m 3 ꎬ46 江 西 冶 金 2018 年 12 月表 3 非分散红外吸收法与定电位电解法监测 SO 2 的体积分数比对污染源 检测方法 检测结果/ ×10-61ꎬ2 号装煤出 焦 除 尘系统非分散红外吸收 1。 5 15。 6 8。 1 6。 2 2。 9 1。 0 4。 4 8。 9 2。 6 2。 1 1。 4定电位电解法 2。 0 14。 0 7。 0 7。 0 3。 0 1。 0 5。 0 9。 0 2。 0 2。 0 1。 0差值 0。 5 1。 6 1。 1 0。 8 0。 1 0。 0 0。 6 0。 1 0。 6 0。 1 0。4因此硫化氢不是干扰气体ꎮ 焦化厂老区、新区与炼钢转炉煤气的 CO 浓度很高ꎬ仪器检测出焦化厂焦炉煤气 SO 2 非常高ꎬ而转炉煤气 SO 2 非常低ꎬ两者差距与焦炉煤气中的检测值一致ꎬ全部维持在 5 500mg/ m 3 ꎬ因此从这方面来分析ꎬCO 亦不是干扰气体ꎮ从一动力厂了解到焦炉煤气中 CH 4 的体积分数约24%ꎬ转炉煤气中 CH 4 的体积分数约 0 5%ꎬ而对比焦炉煤气、转炉煤气以及焦炉和高炉混合气中的SO 2 测定结果ꎬ发现只要 CH 4 含量高ꎬ则 SO 2 测定结果基本就是红外监测设备的上限值5 500 mg/ m 3 ꎬ因此从检测结果判断出甲烷可能是 SO 2 检测的一种重要干扰气体ꎮ从非分散红外吸收法原理来分析:二氧化硫气体对红外光谱具有选择性吸收ꎬ尤其是在 6 85 ~9 μmꎮ 采用相应的检测器ꎬ检测红外光谱在该段能量的变化ꎬ根据朗伯—比尔定律就可测定样品中二氧化硫气体的浓度ꎮ 通过查阅资料得知 [5] ꎬCH 4 分子具有 4 个固有的振动ꎬ相应产生 4 个基频ꎬ全部处于红外波段ꎮ 它们的波长分别为 3 43μmꎬ6 53μmꎬ3 31μmꎬ7 66 μmꎬ而其中一个7煤气成分分析仪。

66 μm 的波长就在二氧化硫吸收的范围内ꎬ因此 CH 4 也吸收红外光ꎬCH 4 的存在增加了能量的变化ꎬ导致 SO 2 浓度增加ꎮ2。 2。 3 甲醛吸收—盐酸副玫瑰苯胺吸收法检测结果的确认 1)现场采样情况分析ꎮ 甲醛吸收法原理是 SO 2被甲醛缓冲溶液吸收后ꎬ生成稳定的羟基甲磺酸加成化合物ꎮ 在样品溶液中加入氢氧化钠使加成化合物分解ꎬ释放出的 SO 2 与盐酸副玫瑰苯胺、甲醛作用ꎬ生成紫色化合物ꎮ 根据颜色深浅ꎬ用分光光度计在 577 nm 处进行测定ꎮ 从原理上看ꎬ采取的焦炉煤气样反应后颜色非常浅ꎬ在颜色上根据经验可以判断出焦炉煤气中 SO 2 浓度很低(具体见图 3)ꎮ图 3 甲醛吸收采集的焦炉煤气中 SO 2 显色图 2)甲醛吸收法干扰气体的排除ꎮ 从标准中查阅到ꎬ测定环境空气中的 SO 2 干扰物为氮氧化物、臭氧及某些重金属ꎮ 从焦炉煤气化学成分分析可知ꎬ其中臭氧和重金属离子没有ꎬ不存在干扰ꎻ但是其中氮氧化物含量相对较高ꎬ在 300 mg/ m 3 左右ꎬ易产生正干扰ꎮ 为消除这种干扰ꎬ在检测过程中加入了氨磺酸钠ꎮ 通过干扰试验证明ꎬ加入氨磺酸钠后ꎬ可消除 500 mg/ m 3 氮氧化物干扰ꎮ 另外从现场采样情况也可直接看到ꎬ用来采样的甲醛缓冲吸收液颜色较淡ꎬ含量基本处于较低位置ꎮ 3)标准气体检测结果的验证ꎮ 选择了 3 个标准气体样品ꎬ检测到其组分中的 SO 2 比空气中的高ꎬ与焦炉煤气和固定污染外排废气的接近ꎬ按照甲醛吸收法进行 SO 2 含量测定ꎬ测定结果见表 4ꎮ表 4 甲醛吸收法测定 3 个标准气体 SO 2 的结果标气编号标准气体质量—体积浓度/ mgm-3测定值/mgm-3差值/mgm-3CO NO N 2 SO 2 SO 2 SO 2GBW(E)15—11488 3 517 213 余气 1 408 1 415 7GBW(E)17—07449 3 596 218 余气 1 411 1 406 5GBW(E) 2 107 无 余气 无 未检出 0第 38 卷第 6 期 付志军ꎬ傅凯文ꎬ温颖星ꎬ等:焦炉煤气中二氧化硫含量检测方法的确定 47 从表4 明显可以看出ꎬ采用甲醛吸收法检测标准气体中 SO 2 的结果非常准确ꎬ且 NO 的体积质量在200 mg/ m 3 以上对结果无影响ꎮ SO 2 0 ~1 500 mg/ m 3 ꎬ结果与标准气体的含量差都在国标规定的范围内ꎮ3 结论 根据以上的数据比对和各方面的分析ꎬ确定了非分散红外吸收法由于 CH 4 的干扰不适用于测定焦炉煤气中 SO 2 的检测ꎻ采用甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法检测焦炉煤气中二氧化硫含量ꎬ其报出数据准确ꎬ为新钢了解煤气质量、制定提升煤气质量技改方案提供了有力的数据参考依据ꎮ[ 参 考 文 献 ][1] 炼焦工业技术研究与集成[M]。

北京:中国标准出版社。[2] 烟气和废气监测分析方法[M]。 北京:中国环境科学出版社ꎬ2008:421 -423。[3] HJ 629—2011ꎬ固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法[S]。[4] GB/ T 15262—1994ꎬ环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 副玫瑰苯胺分光光度法[S]。[5] 张 宇ꎬ王一丁ꎬ李 黎ꎬ等。 甲烷红外吸收光谱原理与处理技术分析[J]。 光谱学与光谱分析ꎬ2008ꎬ28(11):2 515 -2 519。(上接第 32 页)2)刀片的定位以锥面定位ꎬ定位精度高ꎬ重复定位精度好ꎻ3)锥型定位槽因重复定位精度高ꎬ装夹时可以有效保证刀片上平面与轧辊中心平面平行ꎬ没有加工尺寸偏差ꎻ4)刀片装夹时只需拧紧刀片压板ꎬ即可防止刀片切孔型时将刀片拉出ꎮ在精加工时ꎬ要确保将孔型一次车削至要求尺寸ꎬ否则换刀加工时将产生重复定位误差ꎬ影响加工精度ꎮ2。 3 设计轧辊车床专用扁头套针对轧辊传动端扁头无法夹紧的问题ꎬ设计了轧辊车床专用扁头套ꎮ 扁头套的一头将轧辊传统端套入以传递扭矩ꎬ另一头用轧辊车床的夹紧装置卡爪进行夹紧ꎬ这样就使得轧辊车床在加工轧辊时具有较好的稳定性ꎮ 扁头套内部尺寸主要根据轧辊扁头的尺寸设定ꎬ将轧辊专用扁头套套在轧辊传动端扁头上ꎬ一端用 M 20 mm 的螺栓固定ꎬ另一端由轧辊车床的卡盘卡爪固定即可ꎮ2。 4 开发镜像、自动编程技术使用数控车床以仿形方式加工新辊孔型ꎬ尤其是在加工较大、较深的切分孔型时ꎬ机床走空刀的时间有时会大于吃刀时间ꎬ加工效率低ꎮ 为此ꎬ开发了自动编程软件ꎬ以限。。。